知らないと損する!インフレって何?FPが基礎知識と対策を解説

資産運用

資産運用

近年、食品やガソリンといった身の回りのものの値上げが相次いでいます。毎日の家計のやりくりや老後資金の確保などに頭を悩ませている方もいるかもしれません。

日本では長くデフレが続いていましたが、世界的な物価上昇の影響を受けて、インフレが急激に進んでいます。「インフレ」という言葉をニュースや新聞などで目にする機会も多いですが、実際にインフレがどのような状況のことを指すのかや、どのように対策をすれば良いのかを正しく理解している人はそれほど多くないでしょう。

今回の記事では、インフレの基礎知識や仕組み、個人でできるインフレ対策などについて解説します。

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です

マネプロに相談しよう

インフレとは

インフレは「インフレーション(Inflation)」の略で、モノやサービスの価格が上昇を続けることを指します。

例えば、今年は1個100円で購入できたお菓子が、内容は変わっていないのに翌年120円になっているようなケースです。この場合、今年は600円で6個のお菓子を購入できますが、翌年は5個しか買えなくなってしまいます。このとき、「600円」というお金の価値がお菓子に対して下がってしまったともいえます。

モノの価格が上がると、同じ金額で買えるものの個数や量が減ってしまうため、相対的にお金の価値が下がってしまうことになるのです。使えるお金の量が変わらないのにインフレが続いてしまうと、お金の価値がどんどん目減りして生活が苦しくなる可能性もあります。

インフレとは逆に、物価が下落を続けることを「デフレーション(Deflation)」の略でデフレと呼びます。日本では、平成の不況以降長くデフレが続いていました。しかし、近年では日銀の物価上昇率2%を目指すインフレ政策や急激な円安、国際情勢などによって、インフレが進みつつあります。

インフレの種類と仕組み

インフレが発生すると、普段買っているモノの価格が上昇して出費が増えてしまうため、「インフレ」にネガティブイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。

しかし、インフレは私たちの生活に良い影響を与える場合もあります。インフレについて考えるときは、「良いインフレ」「悪いインフレ」について区別して理解することが大事です。

良いインフレ

「良いインフレ」とは、好景気の中で生まれる健全な物価上昇のことです。

経済が活性化すると「モノを買いたい」「サービスを受けたい」という需要が高まりやすくなります。需要が増えるとモノがたくさん売れるため、モノの価格が上がりやすくなります。

すると、モノの製造・販売に関わる企業の売り上げや利益が上がるため、そこで働く従業員の賃金も上昇します。賃金が上がると、人々の購買意欲が増してさらに消費が増える、という良いサイクルが生まれるのです。

良いインフレが発生している状況では、社会の中でお金がうまく回ることで、好景気が続く傾向があります。企業が設備投資や給与の引き上げにお金を回しやすくなった結果、新しいイノベーションが生まれる、人々の生活の質が向上する、といった好循環をもたらしやすくなります。

悪いインフレ

景気の拡大をともなう良いインフレに対し、需要が増えていないのに起こる物価上昇は「悪いインフレ」と呼ばれます。

悪いインフレの主な原因は、原材料の高騰や災害・紛争などによる供給不足などです。直近でイメージしやすいのは、卵の価格上昇ではないでしょうか。

JA全農たまごが公表しているデータによると、2023年4月時点で東京におけるMサイズの卵の卸値は1kgあたり350円です。2022年4月時点の211円と比較すると、約1.7倍の価格となっていることがわかります。

値上がりの主な原因は、鳥インフルエンザの感染拡大による供給の減少や飼料価格の高騰です。需要増加によって起こる値上げではないため、価格は上がるものの全体的な売り上げ・利益増加にはそれほどつながりません。

こうしたやむを得ない値上げ=悪いインフレ下では、モノの売り手である企業も利益が上昇しないために従業員の賃金を上げられず、物価上昇が生活を圧迫してしまいます。

景気循環を伴わない悪いインフレは「スタグフレーション(Stagflation)」ともいいます。「Stagnation(景気停滞)」と「Inflation(インフレーション)」を組み合わせた言葉で、景気が停滞している中で、モノの価格が上がり続けてしまうことを指しています。

出典:JA全能たまご株式会社 相場情報 月ごとで見る(東京)

日本のインフレの状況

続いて、今の日本の状況に目を向けてみましょう。日本では長年続いたデフレからインフレへと、流れが変わりつつあります。

日本で起こっているインフレが、良いインフレなのか悪いインフレなのかを考えるには、「物価」「賃金」「金利」の3つの側面から整理していくことが大事です。

物価は継続して上昇中

日本では、モノやサービスの価格が上昇を続けています。

以下の表は、2001年・2011年・2021年で、私たちの身の回りのものの値段がどのように変わっていったかを示した表です。

| 2001年 | 2011年 | 2021年 | |

| 小麦粉 | 194円 | 222円 | 271円 |

| 牛肉(国産品) | 769円 | 794円 | 913円 |

| バター | 321円 | 370円 | 441円 |

| ガソリン | 108円 | 144円 | 154円 |

出典:e-Stat 小売物価統計調査(動向編)2021年 ※特別区のデータをもとに作成

表を確認すると、20年前から現在で大きく価格が上昇していることがわかります。例えば、小麦粉の1kgあたりの価格は、2001年では194円だったのに対し、2021年では271円と約4割も上昇しています。20年前は約200円あれば1kgの小麦粉が買えたのに、2021年では同じ200円だと740g程度しか買えないとも言い換えられます。

日本でモノの価格が上昇を続けているのは、日銀のインフレ誘導政策が影響しています。長年続いたデフレからの脱却を目指し、物価上昇率2%を目標に掲げて異次元の金融緩和などを続けてきました。加えて、2020年以降は新型コロナウイルスの感染拡大やロシアのウクライナ侵攻なども、サプライチェーンや原材料価格の高騰に影響を及ぼし、インフレを加速させる原因となっています。

日本でインフレが進んでいるかを確認する指標の一つに「消費者物価指数」があります。消費者が購入するモノの価格が、ある時点を基準としてどのように変化しているかを算出する指標です。なお、2023年2月分の消費者物価指数は、2020年を100として104.0、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は103.6となっており、物価が上昇していることを表しています。

出典:総務省統計局 2020年基準消費者物価指数 全国 2023年2月分

賃金の水準はほぼ横ばい

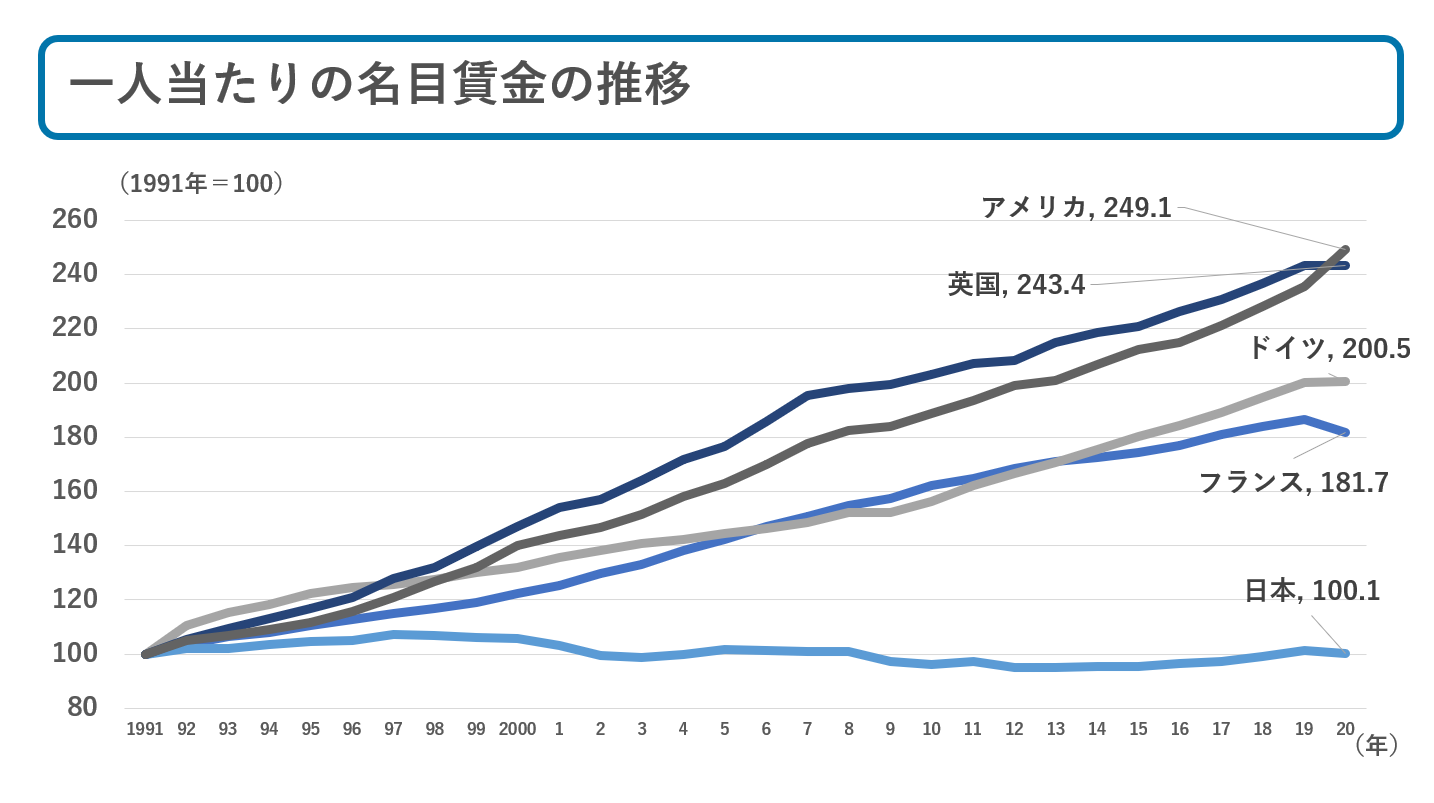

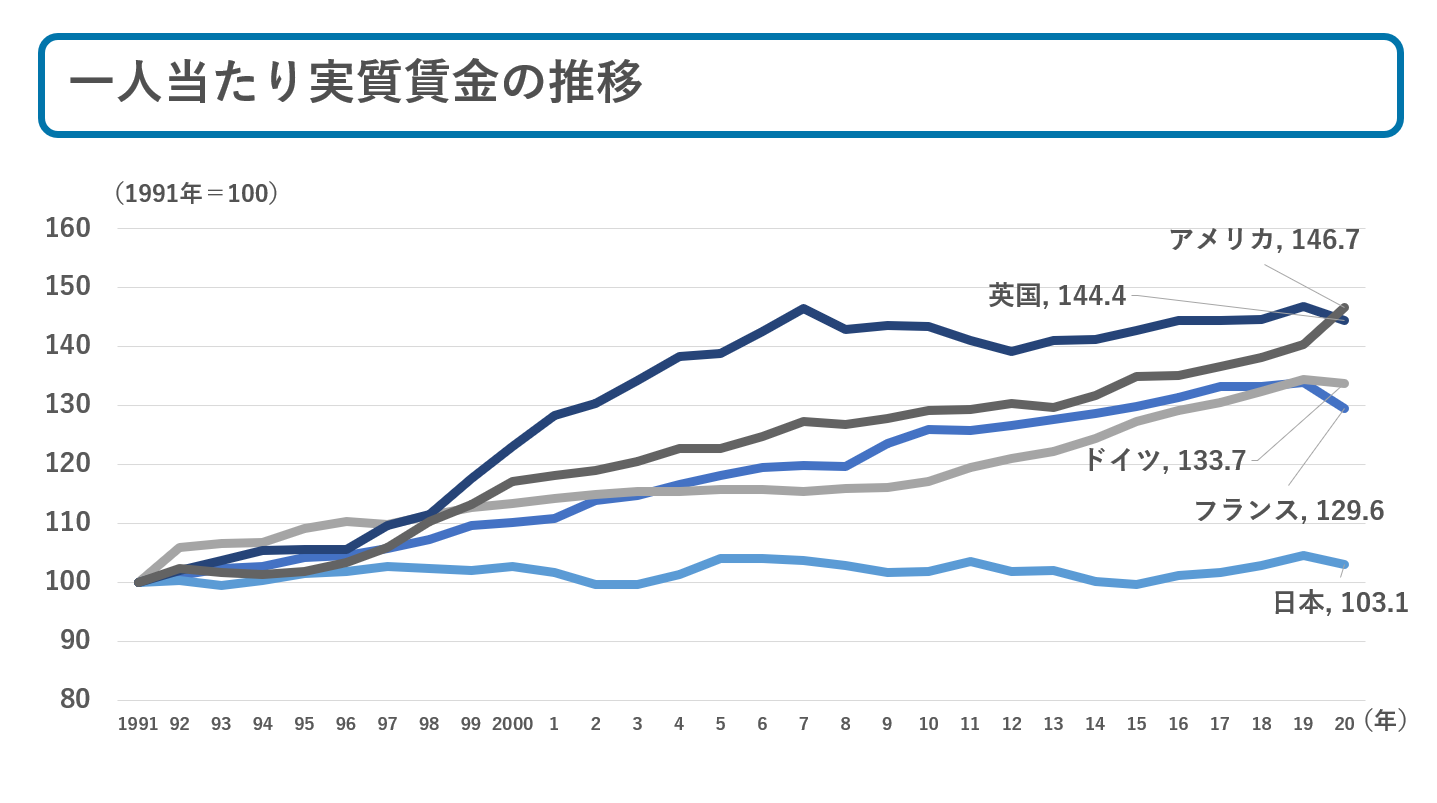

賃金の動向をチェックする際は、実際に受け取る給料である「名目賃金」と、物価変動の影響を差し引いて算出される「実質賃金」の観点に分けて考えることが大事です。

仮に、年間で受け取る給料が500万円から550万円に10%アップしたとします。このときの名目賃金上昇率は10%です。しかし、同時に物価も10%上がった場合、名目賃金の上昇は物価上昇と相殺されるため、実質賃金は変化しません。

内閣府が公表している年次経済財政報告には、海外の主要国と日本の一人当たり賃金を比較した図表が掲載されています。このグラフでは、過去30年間にわたって日本の一人当たり名目賃金・実質賃金はおおむね横ばいであることが示されています。

続いて、もう少し直近のデータについてもみていきましょう。厚生労働省が発表している毎月勤労統計調査では、日本の2007年から2021年の実質賃金・名目賃金動向を確認できます。

この調査によると、2010年頃から日本の名目賃金はほぼ横ばいです。対して、物価の変動率を示す消費者物価指数は上昇傾向にあるため、実質賃金は低下傾向となっています。

つまり、物価が上がっているにも関わらず賃金がそれほど上がっていない状態が続いていると言えるでしょう。

低金利政策の長期化

日本では、超低金利政策が続いています。2008年のリーマンショック以降、景気回復のための金融緩和策として大幅に金利が引き下げられた後、アベノミクスによる異次元緩和策の導入でさらに金利が下がりました。

日本では普通預金の金利がほぼゼロに近い水準が継続しており、銀行預金に預けてもお金がほとんど増えません。

例えば、2023年4月27日時点での三菱UFJ銀行の普通預金金利は0.0010%となっています。仮に100万円を1年間預けたとしても、受け取れる利息はたった10円です。

こうした環境下では、銀行預金だけで物価上昇に耐えられる分のリターンを期待するのは難しいでしょう。

個人でできるインフレ対策

ここまででわかる通り、日本ではインフレが続いています。日銀は、物価安定の目標を「消費者物価の前年比上昇率2%」と定めているため、金融政策を変えない限りは、今後も毎年2%のインフレが継続する可能性があります。

このような状況下でインフレへの対策を何も行わないと、毎年お金が少しずつ目減りしていくことにもなりかねません。

インフレ下で自分や家族の資産を守るためには、正しいインフレへの対策を講じることが必要です。ここでは、個人でもできるインフレ対策をいくつか紹介します。

資産運用を行う

銀行預金だけでは物価上昇に負けてしまうため、今ある資産を増やすためには資産運用が必要です。

資産運用と一口に言っても、株式や債券、投資信託など投資対象はさまざまなので、それぞれの特徴やリスク・リターンを理解して、自分にあった金融商品や投資スタイルを選択することが大事です。

特に、金やプラチナといった貴金属や不動産などの実物資産はインフレに強いと言われています。インフレ下では、お金の相対的な価値が下がるため、実物資産の価値が上がりやすくなります。富裕層の中には、インフレ対策としてウイスキーや絵画に注目する人もいるほどです。

ただし、実物資産は金融資産と違って売りたいと思った時にすぐに売れないというデメリットがあります。インフレ対策として資産運用を始める場合も、すべての資産を実物資産にするのではなく、金融資産とのバランスを考えながら保有するのをおすすめします。

海外資産を保有する

インフレが発生すると、モノに対してお金の価値が相対的に下がります。つまり、日本においては日本円の価値が下がるということとなるため、円安が進みやすくなります。

この逆で、円安によって海外からモノを輸入するコストが上がり、結果的にインフレが起こることもあります。いずれの場合も、為替の動きはインフレとも大きく関わっていることを理解しておきましょう。

円安とは、海外の通貨と比べて円の価値が低くなる状態のことを指します。資産のすべてを日本円で保有していると、急激に円安が進んだ場合に相対的に資産価値が減ってしまいます。

円安に備えるためには、米ドルやユーロなどの外貨預金や外国株式、外貨建債券などの海外資産を保有する方法が有効です。

例えば、1ドル=120円のときに1万ドル分の米ドル預金を組んだとします。このとき日本円での資産価値は120万円です。しかし、インフレによって為替が1ドル=140円に進んだ場合、日本円での価値は140万円となります。

このように、自分の資産の一部を海外資産にしておくことで、円安にもある程度対抗することができます。

収入を増やす

「現時点で余裕資金がそれほどない」「そもそも収入が少ない」という場合は、収入を増やすことも考えてみましょう。

昇給・昇格のための資格取得など、自己投資に励むのも大事です。遠回りのように感じるかもしれませんが、一歩一歩着実に進んでいくことが収入アップにつながります。

副業が許可されている勤め先であれば、本業で身につけた知識・スキルや自分の趣味・特技を活かして新たな収入源を模索してみるのもおすすめです。

今の職場で昇給や昇格が期待できない場合は、思い切って転職を視野に入れてみるのも選択肢の一つです。

収入を増やすことに成功すれば、預金から投資へと徐々に資産を移していくことで、お金がお金を生み出すという仕組みも作りやすくなるでしょう。

まとめ

インフレが起きると、モノやサービスの価格が上がることで相対的にお金の価値が下がってしまいます。

自分の資産の目減りを防ぐためには、インフレ率以上の利回りが期待できる資産や、インフレ下で価格上昇が期待できる資産に自分の資産の一部を振り向けておくと言った対策が有効です。

自分がどんな対策をしたら良いかわからない場合は、ファイナンシャルプランナーなどのお金の専門家に相談してみるのも良いでしょう。

マネプロに相談しよう

特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です

.png)